こんにちは、熊本県熊本市の木下博昭税理士事務所の木下です。

先日、お客様からご相談を頂きまして、他のお客様にもお役に立てそうなお話が出来たので、もしよかったらご参考にしていただければと思い、まとめてみました。

【相談 隣の食堂の食券の補助券を出したい】

熊本市で小さな工場を経営している50代の経営者です。

ここ最近、当社でも人手不足が深刻になってきており、求人を出してもなかなか応募が集まらない状況が続いています。

そこで、従業員の働きやすさを高める福利厚生の一環として、「昼食代の一部補助制度」を導入することにしました。

ただ、当社には社員食堂がないため、食券(電子チケット)を使って補助を行う方法を検討しています。

具体的には、会社が月1回、額面5,000円の電子食券を月1枚、従業員に半額の2,500円で販売し、残りの2,500円を会社が補助(チャージ)します。

従業員はこの食券を、会社が契約している近所の飲食店で昼食時に利用する仕組みです。近所の飲食店には相談済みで、金券等として問題ないか、という確認も済ませています。

こうした制度を導入した場合、会社が負担する食券の補助額(2,500円)について、所得税上、従業員に給与課税を行う必要があるのかどうかを教えていただけないでしょうか。

【回答】

ご相談ありがとうございます。

熊本県の皆さまを応援しております、税理士の木下です。

昼食代補助を福利厚生として導入されるとのこと、従業員の方々の働きやすさを大切にされている姿勢が伝わってまいります。

さて、ご相談の電子食券による昼食代補助制度についてですが、結論から申し上げますと、ご相談のままの運用では、原則として給与課税の対象になる可能性が高いと考えられます。

ただし、一定の要件を満たす運用方法に見直すことで、所得税法上の課税対象外(非課税扱い)とすることも可能です。

その条件や実務上のポイントについては、次の【解説】でわかりやすくご説明いたしますので、ぜひご参照ください。

【解説】

1.昼食代の補助も「給与」とみなされる場合がある

所得税法では、給与として支給されるお金に限らず、会社から受け取る経済的な利益(現物支給など)も、原則として課税対象になります。

つまり、食事の提供や補助であっても、従業員が金銭的なメリットを受けたとみなされれば、給与課税の対象になるというわけです。

2.食事の現物支給が「非課税」になる条件とは?

所得税法上では、一定の要件を満たした「食事の現物支給」については、給与とみなさず非課税扱いにできるとされています。

その要件は以下の2つです。

- 従業員が実際に負担する金額が、食事の価額の50%以上であること

- 会社の負担額(月額)が、税抜で3,500円以下であること

この2点を満たしていれば、従業員が受け取る経済的利益は「給与とみなさない=課税しない」という扱いになります。

※残業や宿日直をした人に支給する食事は上記にはあたりません。福利厚生として無料で支給をしても給与として課税する必要はありません。(ただし、高額なものは認められない場合もあるので一般的な金額なら認められます)

3.電子食券を「食事の支給」とみなすための追加条件

では、今回のように電子的な食券を通じて補助を行う場合はどうなるのでしょうか?

国税庁は、「食事の支給」とみなすために、次のような条件をクリアしていることが前提であるとしています:

- 勤務日に限り、契約した特定の飲食店でしか使えないこと(アルコール・物品購入・自宅利用は不可)

- 従業員本人の利用に限ること(家族や友人の食事代として使えない)

- 1回あたりの利用限度額を設定すること(例:上限1,500円など)

- 利用額が食券の額面に満たなくても釣銭は受け取れないようになっていること(紙などの食券を会社で渡す場合)

- 未使用分の食券には有効期限を設けること(例:1年以内の利用期限)

これらをすべて満たしていれば、「食事そのものを提供したのと同様」と判断され、非課税扱いが認められる可能性があります。

【まとめ】

今回のような電子食券による昼食代補助制度は、導入の仕方によっては所得税の課税対象となる可能性があります。

しかし、非課税扱いにするための明確な要件も定められており、それを満たすように制度を設計することで、福利厚生として非課税での運用が可能です。

特に、

- 食事代のうち従業員の自己負担が50%以上であること

- 会社の負担が月額3,500円(税抜)以下であること

- 使用制限や有効期限などの厳格な管理を行うこと

などが、非課税のポイントとなります。

従業員満足度の向上や人材確保にもつながる福利厚生制度ですので、ぜひ慎重に制度設計を行い、導入前には税理士に相談をしっかりおこないましょう。

木下博昭税理士事務所では、このように、国税庁が認めている方法で、賢く会社にお金を残すのが得意です。なにかご相談ございましたらお気軽にご相談下さい。

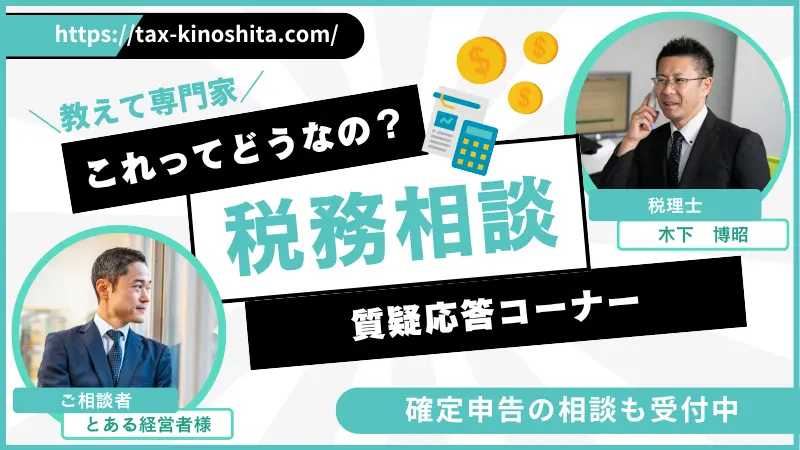

投稿者プロフィール

- 税理士/南九州税理士会 139642

-

熊本生まれ 熊本育ち

税理士の木下博昭です。税理士業界歴21年!

節税や補助金、創業融資などを利用して、会社にお金を残す!

これに特化した経営支援を行いたいと思い独立を決意。

令和元年、令和のスタートともに独立しました。

もちろん、税制を活用した節税も行います。

農業コンサルタント向けに税制改正や節税の講演も実施しています。

何かご相談があればお気軽にどうぞ!

最新の投稿

仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説!

仮想通貨2026年1月29日ビットコインを相続したら相続税はかかる?熊本でも増えている暗号資産相続をわかりやすく解説! 制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~

制度等の変更2026年1月19日熊本でも広がる「マイナ保険証」~利用前に知っておきたいこと~ 災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説!

災害支援情報2026年1月8日熊本の自宅が災害被害を受けたときの確定申告を税理士が解説! 事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026

事務所について2026年1月5日あけましておめでとうございます2026

他の方はこちらも読まれています

会社員しながら社長はできる。本業の会社にバレるケースと手取りを増やす方法

個人事業主のお金の残し方6選!たまらない理由と貯金できない状況からの改善策

個人事業主が法人化して節税できるケースは?税金と手取りをシミュレーション

副業を法人化する7つのタイミングは?会社にバレるケースと対策

熊本で経営コンサルタントを探す前に数字に強い税理士と話すべき理由

まずはお気軽にご相談ください

CONTACT

お電話でのお問い合わせ

096-285-9131

受付時間 9:00 〜 21:00(土日も対応)